江苏展区的宜兴紫砂制作技艺。记者 齐岚森 摄\视觉重庆

9月15日,重庆悦来国际会议中心,长江流域非遗精品展开展。图为重庆展出的梁平竹帘《长江三峡图》。 记者 齐岚森 摄/视觉重庆

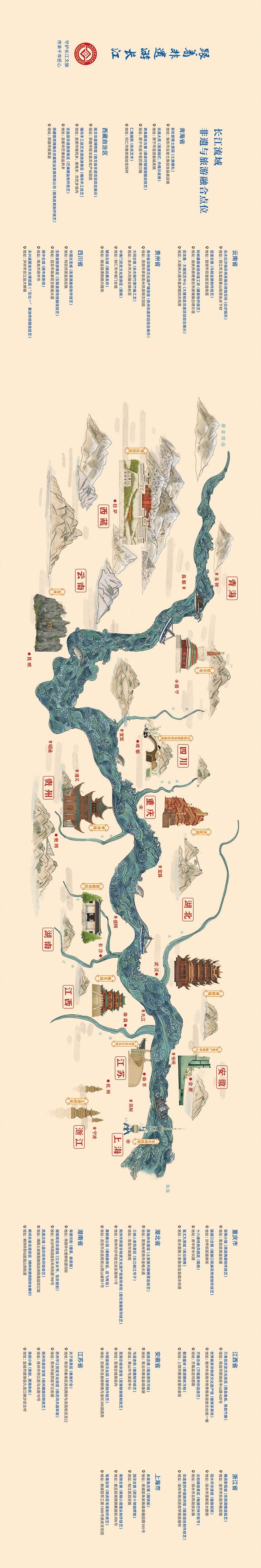

《“跟着非遗游长江”非遗旅游地图》全图

9月15日至17日,与2025长江文明论坛同期举办的长江流域非遗交流展示活动,在重庆悦来国际会议中心举行。本次活动由重庆市文化旅游委联合长江流域12个省区市文旅主管部门共同主办,是长江流域非遗保护协同机制的重点项目。

活动以“守护长江文脉 传承千年匠心”为主题,包括长江流域非遗保护协同机制会商会、长江流域国家级文化生态保护区推介会、长江流域非遗精品展三部分内容。

9月15日上午,长江流域非遗保护协同机制会商会召开。来自长江流域13省区市的文旅主管部门、非遗保护中心负责人齐聚一堂,围绕长江流域非遗保护传承工作的经验做法与协同机制的可持续发展展开深入探讨。

在下午举行的长江流域国家级文化生态保护区推介会上,来自浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆等10个国家级文化生态保护区代表依次登台展开推介,分享区域性整体保护经验,同时也让大家领略了巴蜀文化、徽州文化等地域文化之美。

会上还发布了长江流域首张《“跟着非遗游长江”非遗旅游地图》。该地图覆盖长江流域13省(区、市)的24座城市、52个非遗与旅游融合点位、104项非遗代表性项目,全面呈现长江文化生态的丰富性与多样性,探索“非遗+旅游”“非遗+消费”新模式,为长江经济带文旅产业发展注入活力。地图封面材料特别选用国家级非遗代表性项目“夏布织造技艺”产品夏布,象征传统工艺与现代文旅的深度融合。

作为本次活动的重头戏,长江流域非遗精品展于9月15日至17日在悦来国际会议中心三楼序厅向市民开放,系重庆近年来规模最大的非遗展览。此次展览精选了长江流域13省区市100项非遗代表性项目800余件非遗展品参展,并邀请40余名非遗代表性传承人到现场进行展示,市民可零距离观摩技艺,直观感受非遗代表性项目的匠心温度与艺术魅力。

特写>>>

长江流域非遗精品展在渝开幕

十三省区市非遗瑰宝汇聚山城

纤细的竹丝在织机间上下翻飞,土家织锦西兰卡普的图案渐次显现;藏香匠人指尖轻揉,千年柏木混合藏红花的芬芳悄然弥漫……9月15日的重庆悦来国际会议中心,成为一座流动的长江文明博物馆。

这里正在举行的长江流域非遗精品展,汇聚了从青海源头到长江入海口的13个省区市的100项非遗代表性项目,共计800余件展品,其中国家级非遗项目59项。在1100平方米的展区内,40多位非遗代表性传承人现场展示绝活。

系统展示全流域非遗代表作

本次展览依长江流序,系统展示了从青海、西藏到上海的全流域非遗代表作,宛如一幅徐徐展开的文化长卷。

在青海展区,热贡艺术国家级非遗代表性传承人夏吾角的展位前围满了观众。他面前的唐卡画面上每一根线条都清晰流畅,每一种色彩都鲜艳夺目。“打底稿、勾线和开脸是最重要的三个步骤。”夏吾角向观众讲解。热贡艺术产生于公元13世纪,主要包括唐卡、壁画、堆绣、雕塑等艺术形式,2009年被列入人类非遗代表作名录。

几步之遥,来自西藏尼木县的尼木藏香制作技艺国家级非遗代表性传承人旦增曲扎正在进行演示。他将柏树木泥与麝香、白檀香等几十种香料混在一起搓揉,然后放入牛角内压挤成型。“藏香是我们西藏传统工艺里面作为日销品销售最好的一大产品,从吞弥·桑布扎开始,我们尼木藏香制作技艺距今已经有1300多年的历史。”旦增曲扎说,尼木县被誉为藏香的发源地,几乎每家每户都做香,这种集体性的技艺传承正是尼木藏香技艺的特殊之处。

云南展区内,剑川木雕国家级非遗代表性传承人段四兴正在雕刻一件木雕作品。剑川木雕融北方木雕的粗犷豪放和江南木雕的细腻精巧为一体,以浮雕、镂空雕见长,呈现出玲珑剔透、生动传神的艺术美感。“雕得金龙腾空舞,镂出金鸡报五更,刻成白鸟枝上唱,雕花引蜜蜂。”当地白族民歌这样唱颂剑川木雕的精妙。

20项非遗凸显重庆文化厚度

作为东道主,重庆展区规模最为宏大,共展出20项非遗代表性项目,其中包括蜀绣、漆器髹饰技艺、梁平木版年画等10项国家级非遗代表性项目,以及黄杨木雕、合川峡砚等10项市级非遗代表性项目,全面展现了巴渝文化的丰富内涵。

在展厅中央,市级非遗代表性传承人汪少碧坐在一架传统织布机前,演示西兰卡普织造技艺。只见她手指轻点经纬,五彩斑斓的丝线和棉线交织,生动的图案逐渐显现。“我们西兰卡普中,老祖宗留下来的传统图案大概有200多种,其中就有大蛇纹,五彩斑斓,颜色绚丽。”汪少碧说,动物类图纹是土家织锦中出现得比较早的图案。

荣昌陶器展位前,观众被其“红如枣、薄如纸、亮如镜、声如磬”的特点所吸引。荣昌陶器制作技艺迄今已有800多年历史,是中国四大名陶之一。旁边的荣昌折扇展位同样人气旺,折扇造型轻盈灵巧,雕刻制作精细,扇面书画精美,具有很高的艺术价值。

梁平竹帘市级非遗代表性传承人演示如何将当地盛产的上等慈竹经过30多道工序,制作成纤细竹丝,再用织布机精心编织成竹帘。这项起源于宋代的技艺,如今已被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

漆器髹饰技艺展区内,重庆漆器大师正在展示研磨彩绘、蛋壳镶嵌、金银分光等特殊技法。重庆漆器髹饰技艺历史悠久,工艺复杂,在制胎、髹漆、打磨等数十种工序中融入多种技法,具有较高的艺术价值。

走出与时俱进的创新之路

展览不仅是技艺的展示,更是一次关于传承与创新的对话。40位非遗代表性传承人亲临现场,分享他们如何将传统工艺融入现代生活,让传统技艺焕发新生的故事。

蜀锦织造技艺展区内,工作人员详细介绍这项有着2000多年悠久历史的技艺如何适应现代生活。“蜀锦织造技艺的传承在早年间非常艰难。”工作人员表示,“要掌握这门技术,入门就得耗费五六年之久。”如今,通过对器械进行升级,以及在纹样设计、生产方式上做改善,蜀锦工艺变得更符合现代生产节奏。“采用小而精的框画,价格大幅下降,还能够面对更多的消费群体。通过纹样改动,将蜀锦织在领带、丝巾、服饰上,让这一传统工艺融入日常生活。”

安徽宣纸制作技艺展位前,国家级非遗代表性传承人汪息发正在讲解宣纸制作的140多道工序。“捞纸需要两位师傅相互配合,一位‘掌帘’,一位‘抬帘’,他们需要使用竹篾制作的纸帘,将纸浆从纸槽水中抄制而出。”汪息发介绍,“要成为一名熟练的捞纸师傅起码要三年时间,也有的师傅穷尽一生也掌握不了‘掌帘’技术,只能‘抬帘’。”尽管枯燥乏味,但匠人们依然日复一日地坚持采用这门传统手艺。

龙泉青瓷、宜兴紫砂、景德镇瓷器等千年名艺,也在新一代传承人手中焕发新生。范家紫砂第四代传人范秀芳、龙泉张氏制瓷世家的张晞等,均在传统中融入当代审美,推动技艺发展。

上海展区的龙凤旗袍手工制作技艺同样吸引了众多观众的目光。制作老师傅说:“定制一件旗袍,需要精确测量人体36个部位的尺寸,老师傅们个个都已练就眼睛就是尺的绝活。”龙凤旗袍制作工艺中最为人津津乐道的当数其装饰工艺,“镶、嵌、滚、宕、绣、绘、镂、雕、盘”,这9个字背后是深厚的技术积累和文化积淀。

长江流域非遗精品展将持续至9月17日,每日开放时间不同:9月16日9∶00—18∶00;9月17日14∶00—18∶00,观众可免费前往重庆悦来国际会议中心3楼序厅参观。

您即将离开“重庆市人民政府网站”