云阳县纪检监察干部在凤鸣镇太地村向群众推广“码上举报”监督平台。(云阳县纪委监委供图)

丰都县纪检监察干部在仁沙镇了解“一老一小”相关政策落实情况。(丰都县纪委监委供图)

南岸区纪检监察干部到辖区中学了解“校园餐”整治情况。 陈佳佳 摄/视觉重庆

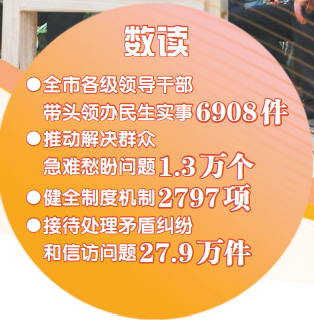

数字会说话:全市各级领导干部带头领办民生实事6908件,推动解决农村饮水难等群众急难愁盼问题1.3万个,健全制度机制2797项……这是重庆群众身边不正之风和腐败问题集中整治取得的成效。

然而,比数字更响亮的,是民意的回响——患者手中下降的医药费单据、校园里孩子们更安心可口的午餐、居民门前终于畅通的道路,还有无数群众在物业、出行、维权等琐事中重新找回的踏实感。

“严”字当头

办案是最有力的监督

治理伊始,重庆便明确“严”的基调,坚持以办案开路,形成强大震慑。线索从何而来?靠的是信访排查、部门联查、数据筛查、案中案深查的“组合拳”;案件如何攻坚?凭借的是领导包案、挂牌督办、提级办理等硬招实招。

今年3月,长寿区纪委监委在深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治蹲点调研时,八颗街道村民的议论,让一条线索浮出水面:该村原党支部书记,在太阳能路灯项目中涉嫌收受“回扣”。该案的查处,成为惩治农村路灯建设领域违纪违法系列案件的突破口。

“这是典型的‘熟人牵线、量身定制’式腐败。”办案人员介绍,承建商通过特定关系人介绍了解各村业务,再“按图索骥”找到村干部对接,最后通过项目比选程序“合法化”拿到项目。为谋取私利,承建商以“高额回扣”“介绍费”等方式拉村干部下水。

这一情况引起了该区纪委监委高度重视,立即成立专项核查组,聚焦路灯采购、安装、运维全流程,在去年查处的基础上,进一步对农村路灯项目开启“穿透式”调查,深挖村干部与承建商利益勾连证据,核查项目资金流向,一批违纪违法问题逐渐水落石出。

随着调查深入,更多细节被揭开:有的在项目承揽、验收等环节提供便利,收受“工作经费”;有的优亲厚友;有的以“合同价格高于市场价”为名索要“回扣”……最终,相关违纪违法人员30人被立案查处。

针对办案中发现的农村路灯建设领域突出问题,该区纪委监委通报典型案例,督促开展“以案四说”警示教育57场次,覆盖2140余人次,促使6人主动说明问题。同时启动以案促改,向区委社工部、区住建委等部门发送纪检建议书或履职提醒,推动自查自纠。

今年以来全市严查各级“一把手”,尤其聚焦民愤大、反映多的基层单位“一把手”,释放出“上紧下松不行、上严下宽也不行”的清晰信号。

办案不是终点,治理才是根本。

做好办案“后半篇文章”成为关键一环。今年以来,全市纪检监察机关针对性制发纪检监察建议书183份。针对巫溪县人民医院原党委书记刘学银案暴露出的问题,纪检监察机关推动该院健全制度63项、规范采购项目49个,群众门诊、住院次均费用实现“双下降”。一桩案件,撕开了口子,揭开了盖子,最终挖出了根子,实现了“查办一案、警示一片、治理一域”的综合效应。

“治”字为要

从一个问题到一场改革

集中整治要取得长效,必须从“点”上问题的解决,拓展到“面”上的系统治理。

“校园餐”问题牵动万千家庭。重庆没有止步于查处几个贪腐的食堂管理者,而是锚定“根治”目标,全域推行食堂“三同三公开”、经费财政代管等制度,着力从机制上铲除腐败滋生的土壤和条件。

铜梁区是最早在全市探索校园餐“三同三公开”的区县之一。

去年,铜梁区纪委监委在全区开展中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治,从关心国家未来的角度,关注孩子们用餐的安全和健康问题。

“我觉得学校食堂食谱、食材种类单一,不够丰富!”“菜品更新缓慢……”区纪委监委联合区教委、区市场监管局到铜梁区龙都小学开展调研时,家长和学生提出了不少问题。

为确保孩子们“吃得饱”“吃得好”,区纪委监委督促区教委在全区91所公办学校成立膳食监督委员会,让家长、教师代表等参与食堂的日常检查、对菜谱提出建议,发现问题当场反映,学校对投诉建议“即接即办”。

在这期间,铜梁区还围绕“校园餐”供应全链条,开展了专项巡察,针对发现的问题,推动区教委因地制宜探索形成全品类集采直供模式,面向市场公开招标确定6家大型龙头企业为供应商,自主研发“采购云平台”,建立“学校—平台公司—供应商”结算方式,从源头上解决了校园供餐体量大、主体多元以及学校自主采购供货商“散、小、弱、乱”现象,让每一笔伙食费都真正用在学生身上。

针对部分学校食堂食品安全责任落实不到位的问题,区纪委监委随机选取供货商仓库、学校食堂仓库进行实地监督检查,督促区教委对进校园的农副产品开展取样检测,及时整改相关问题。目前,417种农副产品抽检合格率达100%。

针对学生餐费管理使用不规范等问题,区纪委监委向区教委下发整改建议书,推动区教委在全市创新建立食材同质、菜品同价、师生同餐和公开采购、公开带量食谱、公开加工过程的“三同三公开”制度。其中,从以往教师“小灶”和学生“大锅饭”的模式改为师生同吃一锅菜,学校可以第一时间听到学生的评价,及时发现问题、整改问题。铜梁区龙都小学学生及家长对食堂满意度由94.3%上升到97.9%,餐饮浪费同比减少15.2%。

不仅是校园餐,改革的思维还体现在其他多个领域:通过带量采购、扩大报销病种,直接减轻群众就医负担;融入数字重庆建设,构建起一体化智慧监管体系,“公权力大数据监督”应用持续迭代,“渝逝有安”“巴渝良田”等特色应用实现对殡葬、农田建设等民生领域的全流程、穿透式监管。

“民”字在心

开门整治让群众成为“阅卷人”

治理成效如何,最终由群众评判。重庆坚持“开门整治”,将“惠民有感”作为工作的出发点和落脚点。

“虽然补了部分差价,但有签约补贴,算下来很划算!”近日,在九龙坡区“拆而未安”过渡人员自愿选择存量安置房选房活动中,房屋被拆五年多的华岩镇中梁村村民章春锋终于选到了一套心仪的安置房。

通过选房活动,该区目前已累计签约305户644人、签约存量安置房455套。这些拆迁已久的群众终于结束了在外租房的日子,迎来了属于各自的安稳之家。

在开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治中,九龙坡始终坚持“开门搞整治”,通过媒体公示、电视问政和网上举报等方式广泛搜集收集民情民意。2024年5月,区纪委监委通过网上平台收到群众举报,反映原区房管局石桥铺房管所工作人员王某某在负责某片区安置房认购工作中倒卖安置房认购指标,导致原本对该片区安置房有需求的群众未能选到安置房等问题。

经查,王某某在2018年4月至10月利用负责一厂房家属区房屋征收项目的职务便利,先后将39套安置房指标提供给某房产经纪公司及房产中介个人,以高于安置价的金额出售给不符合安置条件的人员,并帮助开具虚假证明、办理相关认购手续。王某某从中收受贿赂共计373.8万元。

王某某案查处后,九龙坡区纪委监委紧盯群众关心关切的住房领域问题,深挖彻查住建系统公职人员在安置房、廉租房、公租房等保障性住房领域的违纪违法行为,发现问题线索5件,立案查处5人,留置2人,均已移送检察机关审查起诉,在全区形成有力震慑。

针对案件暴露出的监管漏洞,该区监委向相关单位制发监察建议书,督促在全区范围内开展征收安置房管理整治行动,及时出台了一系列制度性文件,进一步补足监管漏洞。同时,就排查发现的拆迁群众长期未安置等问题,督促行业部门制定整改措施21条,出台《关于全区“拆而未安”过渡人员选择存量安置房源专项行动工作方案》,通过打破城乡界限和地域限制、整合城市征收安置房源,推出面积奖励与现金补贴双重政策的方式,引导被拆群众选购安置房,圆了多年悬而未决的“安居梦”。

九龙坡并不是孤例。

集中整治中,全市各级领导干部深入基层倾听民声民意,做实接访下访工作,接待处理矛盾纠纷和信访问题27.9万件,化解27.8万件。市纪委监委健全包案机制,“一案一策”攻坚重复举报,切实做到“民有所呼、我有所应”。

治理效果体现在办好一件件具体的“民生实事”:推行物业“三亮三即时”制度,回应群众对公开透明的期盼;优化热线工单办理,将货车司机的投诉办结时长大幅缩减;向群众退还涉案财物4.16亿元,让公平正义可触可感。

治理过程邀请群众参与。通过“码上举报”、廉情驿站,以及聘请家长担任食堂监督员等“嵌入式”监督,形成了“群众点题、部门答题、纪委监督、社会评价”的良性循环,将专项治理从政府的“责任单”,变成了群众共同参与的“自家事”。

这场直达基层末梢、直面群众关切的深度治理,既是一场反腐败斗争,也是一次对治理体系和治理能力现代化的有力促进。它用“铁拳”维护了公平正义,用“改革”优化了制度机制,更用“民心”检验了工作成色,为超大城市现代化治理写下了生动的注脚。