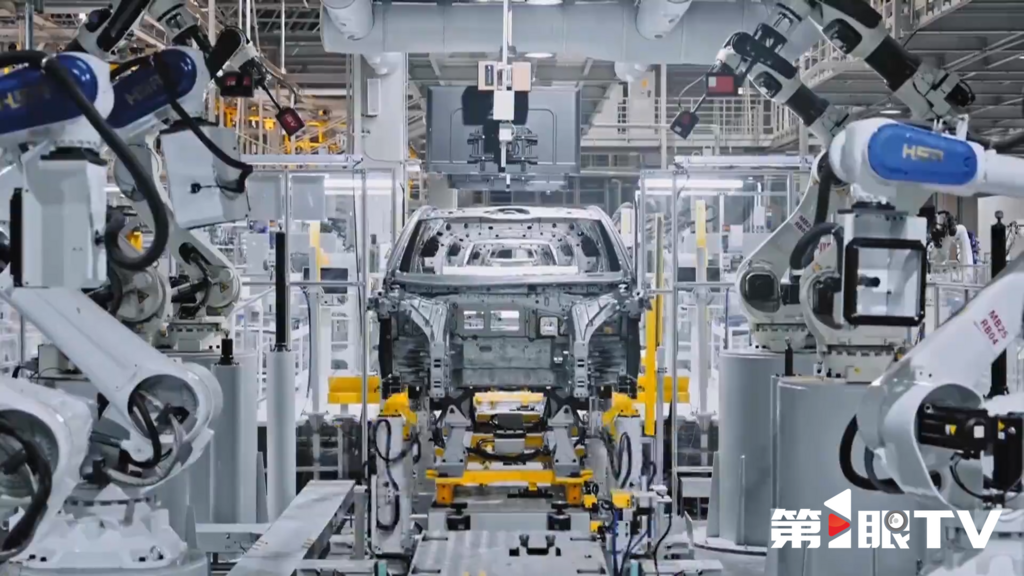

市委六届七次全会提出,积极探索超大城市现代化治理新路子,加快打造创新之城、宜居之城、美丽之城、韧性之城、文明之城、智慧之城,高水平建设现代化人民城市。从今天起,《重庆第1眼》推出专栏《“城”势向上》,今天,我们一起聚焦重庆打造创新之城的新突破、新机遇、新前景。市委六届七次全会提出,要强化创新制胜全力塑造城市高质量发展新动能。如何强化创新制胜?在重庆现代制造业集群中,“智能网联新能源汽车产业”占据了绝对的C位。来看看重庆,这座工业重镇向世界发出的强劲信号。

这两天,重庆“霸榜”汽车产业热搜,从市委市政府组织召开的推动智能网联新能源汽车之都建设座谈会,到行业领军人物的高端对话,再到“AI重庆智驾之夜”,这一系列大动作背后,是汽车重镇再次向世界发出的强劲信号。

在重庆,长安、赛力斯、千里科技构成了汽车龙头企业的全新矩阵。作为首家总部落户重庆的汽车央企,中国长安汽车集团今年前8个月实现新能源销量62.1万辆,同比增长近60%;作为全球第4家盈利的新能源车企,赛力斯的问界M9连续17个月保持国内50万元级新能源销冠;作为重庆抢占产业智能高地的“王牌”,千里科技已完成在智驾、智能座舱和智能出行领域的全面业务布局。

以创新生态为新质生产力赋能,正是建设创新之城的重要内容之一。近年来,我市大力发展智能网联新能源汽车、新一代电子信息制造业、先进材料等主导产业,加快布局以空天信息、低空经济为代表的新兴产业,这座创新之城正在步入高质量内涵式发展的新阶段,怎样的内涵?在创新生态方面,体现在创新资源从过去的“分散低效”向今天的“协同高效”的根本性转变上。市委六届七次全会明确提出,以构建科创走廊牵引重塑市域创新体系,使科创走廊成为市域创新资源的“聚合轴”、产业升级的“动力带”和人才流动的“畅通渠”,在创新平台的打造上,我市加快产业创新综合体的培育建设,着力打通科技成果转化的“最后一公里”,一大批概念验证中心、中试平台、科创共享工厂相继建成,在数智科技、生命健康、新材料、绿色低碳等等领域取得诸多重大突破。创新是城市发展的不竭动力,市委六届七次全会还提出,要深化改革攻坚不断提升内陆开放综合枢纽服务能级。我们来看看这座内陆城市,从内陆腹地大步迈向开放前沿中的制度创新。

对外贸企业来说,海关高级认证AEO就是一块“金字招牌”,它意味着更高效的通关、更低的查验率。重庆海关与重庆市税务局联手推出全国首创的“税·关信用通”AEO共享赋能新模式,让这块招牌的含金量更高。按照这项新政,税务部门将海关认证的AEO企业,视同出口退税管理最高级别的“一类企业”来对待。也就是说,AEO企业在申请出口退税时,将直接迈入“快审通道”。

同样的创新举措,还出现在两路果园港综合保税区。得益于重庆海关实施的“综保区汽车KD件监管创新模式”,车企可以将汽车拆解为成套零部件出口,在目标市场本地进行组装销售,实现从单一整车出口,向“整车+散件组装+本地化运营”的转型,从而快速响应海外市场需求。

开放广度决定发展空间,改革深度激活创新动能。作为内陆开放门户,重庆坐拥西部陆海新通道、中欧班列等贸易大动脉,以通道带物流、以物流促经贸、以经贸兴产业,打造内陆开放“主战场”。数据显示,今年1—8月,重庆经西部陆海新通道3种主要运输组织方式共运输21.58万标箱、同比增长30%,货值392.91亿元、同比增长26%。截至8月底,西部陆海新通道通达全球127个国家及地区的577个港口。外向型经济不断生长,吸引了322家世界500强企业落户重庆,成为重庆外向型产业“骨干力量”。打造创新之城,还要落脚在城市更新上。市委六届七次全会提出,要以城市更新为抓手着力提升城市生活品质。城市更新,一头连着民生,一头连着发展。大力推进城市更新项目,不仅是城市面貌的焕新,也是超大城市治理理念的升级。

青石铺就的街道,红砖垒砌的楼房,黄葛树下,时光被拉得悠长。很多人知道民主村,始于它的“颜值”。这里原本是一个老小区,最老的建筑,房龄超过70年。历时两年多的更新改造项目,翻新了承载几代人记忆的红砖楼,管线全部下地,配套全部补齐。老厂老院开起了文艺小店,老旧小区火遍了社交媒体。来往的游客、开店的年轻人和闲适的老居民,各得其乐。不少人眼中,这里有着山城独有的烟火气。烟火中的幸福,如此的具象化。

重庆地形地貌复杂,新老城区交错,城市更新的过程并不容易。仅仅是补齐功能短板,就需要细如绣花的功夫。在渝中区两路口街道,红星亭坡片区的老旧楼栋依山而建,内部最大高差超过30米,这里的改造,包括无障碍设施的建设。约240米的环形步道,将七栋居民楼连通,3台爬楼机打通小区所有的坡坎,配合5部无障碍电梯,让居民回家从 “爬坡上坎”变为“抬脚就到”。

老旧小区改造,不仅是要改“面子”更要改“里子”,找到生活中的种种不便,逐个改变。今年以来,重庆城市更新行动,新开工改造老旧小区1221个。改造的范围,大到地底下的老旧管网,小到外墙上的瓷砖。这是一次触及生活品质的改变,以城市更新,承载起人们对美好生活的更多期待。

如何塑造创新之城,形成更加生动鲜活的重庆样本?在重庆市综合经济研究院推动成渝地区双城经济圈建设研究中心副主任、研究员李林看来,一是努力在优化产业生态上勇闯新路,打造产业创新的示范。重点要推动科技创新和产业创新的深度融合,建设产业创新综合体,健全“企业主体+政府服务+生态赋能”的产业创新生态体系。推动人工智能全面赋能千行百业,加快先进制造业集群从“链条型”的线性发展向“生态型”的体系发展迭代升级。二是要努力在内陆开放创新上大胆探索,推动陆上贸易规则与海上贸易规则的联动,加强国际绿色低碳标准的衔接,着力打造枢纽经济、数字经济、保税经济、产业经济“新名片”。三是要努力在城市空间再造上精耕细作,打造城市创新的标杆。要高标准建设市域科技创新走廊,高水平打造有竞争力的科技协同创新共同体,发展“数字孪生+城市治理”“元宇宙+历史街区”等跨界融合的业态,推动城市由“功能开发”向“生态开发”的升级。

从产业生态之“新”,到内陆开放之“新”,再到城市空间再造之“新”,创新之城的“新”,“新”在制度的系统创新,也“新”在每条街巷、每位市民生活的日常体验。这座矗立在巴山渝水间的创新之城,正加速崛起,迈向一个更具活力、更富魅力、更有竞争力的崭新未来。

您即将离开“重庆市人民政府网站”